CAPSULES HISTORIQUES

|

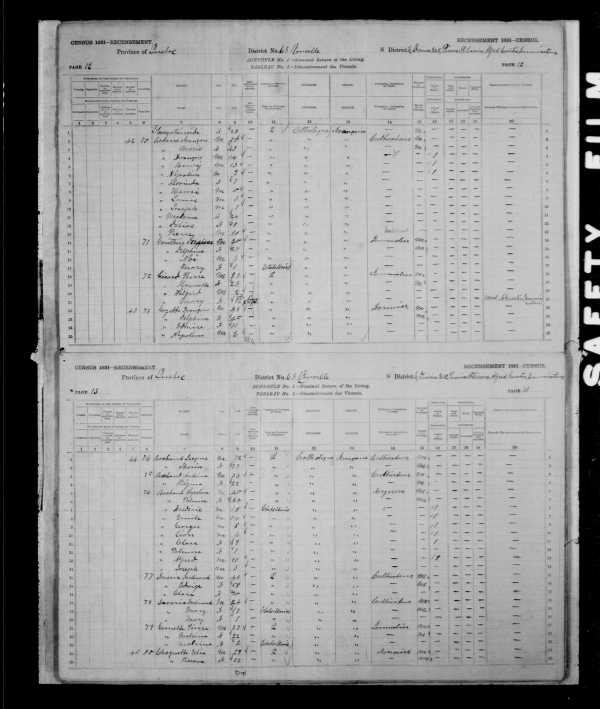

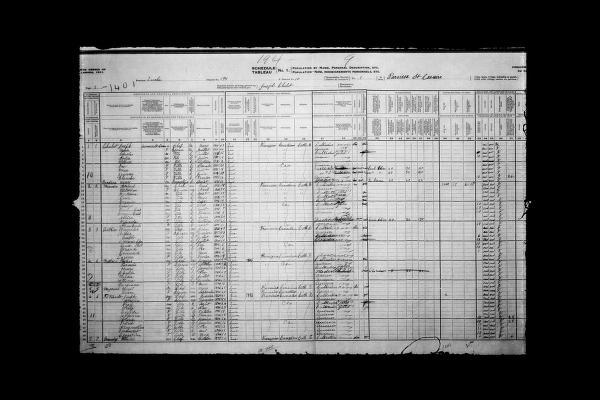

Comment retrouver ses ancêtres (3ième partie) Les recensements Comme nous l’avons vu dans les deux articles précédents, il existe plusieurs genres de documents susceptibles de nous renseigner sur la vie de nos ancêtres. Nous allons voir aujourd’hui les recensements. Du XVIIe siècle au milieu du XIXe siècle, la population du Québec a fait l’objet d’une cinquantaine de dénombrements de la part des autorités, mais l’obligation de recenser périodiquement la population du Canada ne date que de 1871. La Loi de l’Amérique du Nord britannique de 1867, fit du recensement une responsabilité du gouvernement fédéral. Les recensements canadiens ont été faits aux dix ans de 1851 à 1911; ils le sont aux cinq ans depuis cette date. Les recensements du XVIIe siècle nous permettent d’établir la date de naissance de notre premier ancêtre ainsi que celle de son arrivée au Canada. Ils sont aussi pratiques pour découvrir l’existence de personnes dont les actes de baptême et de sépulture sont introuvables ou enfin pour évaluer la progression de leurs terres en culture. Malheureusement les recensements du XVIIIe siècle ne sont pas d’une grande utilité pour tous, à cause du caractère trop incomplet des données qu’ils fournissent. Néanmoins, certains d’entre vous trouveront ce qu’ils cherchent dans les recensements paroissiaux des endroits où vécurent leurs aïeux. Les dénombrements du XIXe siècle vous apporteront une vue d’ensemble sur l’existence de chacun des membres d’une même famille. Ils vous donneront également la possibilité d’en faire la reconstitution. Sauf pour celui de 1911, les recensements du XXe demeurent encore confidentiels. Dès le début de la Nouvelle-France, il y eut plusieurs petits recensements. Benjamin Sulte nous en fait un tableau dans son Histoire des Canadiens français. De 1608 à 1645, vous trouverez en plus du nom et de la province française d’origine, l’année du mariage et une liste des habitants du Canada de 1639 – 1640. Dans ce même ouvrage, se trouve aussi un recensement nominal pour 1653, encore plus détaillé mais pour Montréal seulement. Comme les moyens d’alors n’étaient pas ceux d’aujourd’hui, au recensement de 1666, il y eut près de 400 noms d’omis. Louis XIV ordonna de le refaire. Cette fois en 1667, une centaine de noms furent omis, sans compter ceux des soldats des régiments tels que Carignan, Orléans, Poitou, etc., arrivés en 1665. Le recensement le plus complet de ce siècle est sans contredit celui de 1681. Il donne au généalogiste le nom, l’âge, le lieu d’habitation, le nombre d’arpents en culture, d’armes à feu et de bêtes à cornes de chacun, ce qui nous démontre le degré de richesse de nos ancêtres à cette époque. Au XVIIIe siècle, il n’y eut aucun recensement général. Cependant, on a fait plusieurs recensements paroissiaux, La ville de Québec eut droit à deux dénombrements, soit en 1716 et en 1744. La ville de Montréal eut aussi un recensement partiel en 1731, il s’agit de l’aveu et du dénombrement de la seigneurie de Montréal. L’on y retrouve des descriptions de l’île et de ses bâtiments, un relevé des noms des propriétaires, leurs charges en cens et rentes. Durant les cinq années qui suivirent la conquête des Anglais en 1760, trois recensements généraux des gouvernements de Québec, de Trois-Rivières et de Montréal ont été faits ; 1760, 1762, et 1775. Ils mentionnent pour chaque famille, le nom du chef de famille, le lieu de résidence, le nombre d’hommes, le nombre de femmes, le nombre d’enfants par sexe et par groupe d’âges. En 1825, il y eu un recensement général. On y retrouve le nom du chef de famille et la catégorie d’âge des habitants de la maison, mais non l’endroit exact de l’habitat. Le recensement de 1831, vous renseignera davantage sur les professions, l’origine, la religion. Le recensement de 1842, s’avèrera encore une fois incomplet malgré les modifications apportées. Les recensements de 1851, 1861, 1871, 1891, 1901, 1911, mentionnent enfin les noms de tous les membres d’une même famille ainsi que des personnes qui vivent dans la même maison, le lieu de naissance, l’âge, le sexe, la religion, des détails sur la maison de l’habitant. On peut consulter certains de ces recensements dans Internet, mais aussi au local de la Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux, édifice des Loisirs à Saint-Paul d’Abbotsford. Monique Cloutier © Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux

|

© Archives de la SHGQL |

|

Page du recensement de 1911, Saint-Césaire

|

© Archives de la SHGQL |

|

Rapport de l’Archiviste de la Province de Québec |

© 2021 Tous droits réservés. Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux.